Juillet

by Julie (texte) & Florence (photo)

Réveillée par le bruit sourd de la pluie contre les carreaux, Stéphanie poussa un grognement et s’extirpa de son lit. Il n’y avait encore pas si longtemps, ce son l’aurait bercée, et même aidée à se rendormir, mais maintenant… Elle tira le rideau, soupira : il tombait des cordes. Certaines fines, d’autres plus épaisses, tressées, ou avec des nœuds de marin. L’une d’elle, particulièrement lourde, terminée par un nœud de cabestan, vint cogner contre la vitre. Stéphanie sursauta, et referma les rideaux. Le bruit, et de manière plus générale, toute cette situation, lui faisait péter les plombs. Et comme elle formulait cette pensée en mots, la chambre se retrouva plongée dans le noir. Parce que le disjoncteur avait sauté, bien sûr.

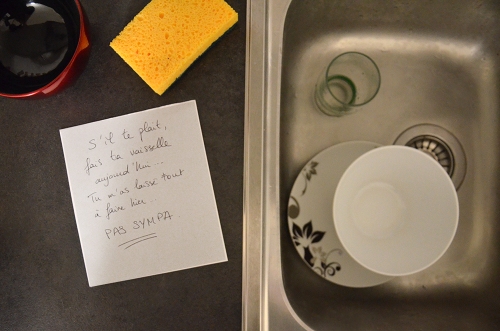

Cela faisait maintenant une dizaine de jours que la ville était passée, comment dire, du figuré au propre. Qu’une chose soit conceptualisée ou verbalisée sous la forme d’une image plutôt que d’une description clinique de la réalité, et la dite réalité s’adaptait à l’image. En cas de mauvais temps, il pleuvait, littéralement, des cordes (parfois des hallebardes, ce qui était plus gênant encore), climat qui amenait plus d’une personne à annuler ses rendez-vous – les tables des cafés pullulaient de lapins, immobiles, juste posés là ou à prendre leurs jambes à leur cou – à la grande joie des kinésithérapeutes locaux. Rester chez soi n’évitait pas pour autant les désagréments. Les lecteurs de romans à l’eau de rose se retrouvaient avec le bout des doigts humides et parfumés, tandis que ceux adeptes de romans de gare découvraient leurs livres préférés presque impossibles à ouvrir, les pages cousues de fil blanc.

Le phénomène ne se limitait pas aux situations ou aux objets mais frappait aussi directement les personnes : les gens dits « doux comme des agneaux » se réveillaient couverts de laine, les naïfs retrouvaient des couleuvres dans leurs assiettes, les cœurs d’or enrichissaient les cardiologues et cet état des choses étant particulièrement stressant, les enragés viraient au vert, tandis qu’on comptait de plus en plus d’araignées au plafond des maisons.Certains avaient certes compris qu’il était possible de tricher un peu – l’oncle de Stéphanie, insomniaque, et ne vivant pas exactement dans une bergerie, s’était mis à compter les moutons de poussière sous son lit, le soir, d’autres, qu’il était possible de retourner le phénomène à leur avantage – ses voisins, pour réduire leurs factures d’électricité, se cognaient la tête le soir, trente-six chandelles suffisant largement à éclairer leur appartement. Quant à tous les rêveurs qui n’avaient pas les pieds sur terre, ils s’étaient joyeusement laisser flotter dans la ville voisine. Mais restait que l’immense majorité des citadins étaient au bord du désespoir (le gouffre s’était ouvert le long de la voie rapide, à la limite de la ville). Au-delà des désagréments individuels, l’économie toute entière était bien sûr perturbée : nombreuses entreprises avaient déjà mis la clef sous la porte (et se retrouvaient donc enfermées dehors) et les locaux du journal télé qui avait eu la brillante idée de décrire la ville comme « dans la merde » avait été saccagé le lendemain.

Peut-être auraient-ils tous été consolés d’apprendre que ce passage du métaphorique au littéral avait fini par vriller les nerfs – et c’était fort douloureux – de ceux-là même qui en étaient responsables. Depuis dix jours, les locaux de la Création, et plus particulièrement le Bureau du Langage Performatif, étaient emplis de bulles, à force de se voir passer des savons. Ce matin encore, le responsable du département avait convoqué Logos et Parabola, les deux employés principaux du BLP :

— Vous n’avez toujours pas trouvé de solution ?

— On… on avance, promis.

Et de fait, le siège du préposé numéro deux s’avança, venant heurter le bureau de son supérieur, qui lui, y laissa tomber sa tête. Le premier jour, il était monté sur ses grands chevaux, et ceux-ci s’étant emballés, il lui avait fallu près de deux heures pour revenir à la Création. Sa leçon apprise, il ne s’exprimait plus qu’en littéral :

— Vous progressez réellement ?

— A vrai dire notre dernière piste a mené à une impasse…

Littéralement, bien sûr. Un chemin de terre s’était tracé dans le bureau, de la porte d’entrée à un coin.

— Mais nous creusons toujours et…

C’était vrai. Le trou béant dans leur open-space l’attestait. Leur supérieur les coupa :

— Et rien du tout, n’est-ce pas ? Sortez de mon bureau, je vous défends de m’adresser la parole avant d’avoir une solution !

Dans le couloir, Parabola se contint environ dix secondes avant d’aller loger son coude dans les côtes de Logos :

— Tu ne peux faire plus attention quand on est dans son bureau ? C’est déjà un miracle qu’il ne nous ait pas virés…

— Oh il nous virera quand on aura réglé le problème. Mais si ça peut te faire plaisir, d’ici là, je resterai muet comme une t…

— Ne finis pas cette phrase, s’il-te-plait.

Ils regagnèrent leur labo, et la porte fermée, Parabola se laissa glisser contre le panneau.

— Comment on a pu faire une bourde pareille, je ne comprends toujours pas.

— Oui je ne pensais pas que ce serait irréver…

Logos s’interrompit, réalisant, un rien trop tard, s’être trahi.

— … Parce que tu l’as fait exprès ?

— C’était… c’était censée être une blague !

— Mais pourquoi ?

— Parce que je n’en pouvais plus d’entendre les gens utiliser de travers le mot « littéralement ».

Logos et ses névroses.

— « Je suis littéralement atterrée », ah bon ? Personne n’est littéralement atterré bordel !

Là tout de suite, Parabola était littéralement atterrée, si. Encore plus comme elle notait l’établissement pour adulte que l’interjection de Logos venait de faire apparaitre derrière la fenêtre. Oh putain, pensa-t-elle, ce qui bien sûr aggrava le problème.

— Ou « je suis littéralement morte de rire », ça me tuait. Littéralement, Para, je suis Logos, et ça me tuait à petit feu.

— « Mort de rire » ? … Combien de gens ta petite blague a tué au juste ?

— Aucun, ils ne sont pas morts, ils ont juste changé de régime.

— … C’est-à-dire ?

— Ils ne mangent plus que des pissenlits.

— Par la racine, compris. Avant que je ne décide si je te dénonce ou non, réparons tes conneries tu veux ?

— Mais comment ? Je suis à court d’idées moi…

Force était de reconnaître qu’ils avaient déjà essayé pas mal de choses. Inverser les paramètres : leur laboratoire s’était retrouvé à l’envers, les meubles tombant du plafond après une seconde d’inertie. Lancer un programme de correction : l’ordinateur était allé s’écraser sur la vitre à la vitesse d’une balle de base-ball….

— J’ai peut-être une autre idée, murmura Logos.

— Fais en sorte que ce soit la bonne, répondit Parabola en enfilant ses lunettes de protection.

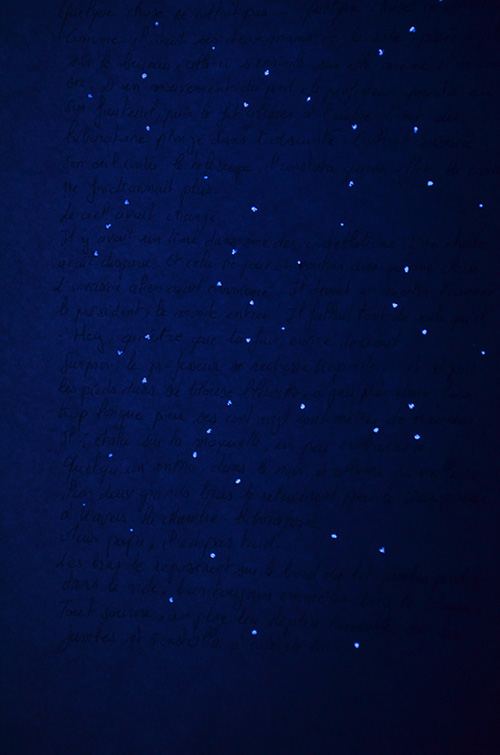

Ou elle serait bien capable de littéralement le tuer.